inno.teach

Der Blog für innovative Lehre an der Universität Bielefeld

inno.teach – Der Blog für innovative Lehre

Unser Blog inno.teach für innovative Lehre soll informieren, unterhalten und verschiedene Blickwinkel der Universität Bielefeld auf Lehre und Lernen zusammentragen. Ob digital, in Präsenz oder blended: hier bekommen Sie Erfahrungsberichte aus allen Fakultäten und nützliche Tipps über die Fakultäts- und Unigrenzen hinaus. In diversen Kategorien erzählen wir Ihnen Geschichten aus der Lehre!

Kategorien

- Innovative Lehrprojekte

-

31.03.2025 - Digitale Unterstützung im Laborpraktikum: Projekte, Umsetzung und erste Evaluationen – Ein Erlebnisbericht aus BiLinked

Standen Sie schon einmal mit einer Mikropipette in der Hand im Labor und wussten nicht, wohin mit sich? In digiPrak können Lehrende für jeden Versuch im Laborpraktikum eine eigene Step-by-Step-Anleitung anlegen, die die Studierenden über ihre digitalen Endgeräte abrufen und durchlaufen können. Zu diesem Zweck wurden die Durchführungsschritte aus Praktikumsskripten für Experimente in biologischen Laborpraktika der Medizin in sinnvolle Abschnitte gebündelt und jeweils als eine Aufgabengruppe im digitalen Assistenzsystem „digiPrak“ eingebunden.

-

24.10.2024 - Partizipation von Studierenden: Mehr als Anwesenheit im Seminar

Die Seminare und Vorlesungen an der Uni richten sich an Studierende. Aber was denken sie eigentlich selbst über die Angebote und Möglichkeiten in ihrem Studium? Wie passen die Veranstaltungen in ihrem Stundenplan zu den Erwartungen, die sie an ihr Studium haben? Und welche zusätzlichen Gelegenheiten wünschen sie sich, um sich über die Inhalte ihrer Fächer auszutauschen? Fragen wie diese können Studierende authentischer beantworten als Lehrende.

-

09.10.2024 - Kanon lesen neu gedacht? Die vielversprechende Verbindung von analog und digital.

Von Louisa-Sophie Wieske & Patricia Schindéle Kanonische Texte neu lesen? Die Kombination von „klassischer“ Literaturwissenschaft und den Digital Humanities ermöglichten uns und einigen Lehramtsstudierenden im Sommersemester 2024 genau das. Im Zuge des literaturwissenschaftlichen Seminars Kanonische Texte mit digitalen und analogen Mitteln lesen: Realismus und Naturalismus (230428), konzipiert von Prof. Dr. Berenike Herrmann und Dr. Mareike Gronich, konnten wir kanonische Texte mit innovativen technischen Möglichkeiten neu erleben. Im Zentrum des Seminars stand die Beschäftigung mit der Lektüre von Texten, die rund um den Epochenumbruch „um 1900“ kanonisch häufig dem bürgerlichen/poetischen Realismus und Naturalismus zugeordnet werden.

-

- Veranstaltungen

-

10./11. Dezember 2024: OER-Werkstatt

Das Projekt digiLL_COM lädt herzlich zur ersten OER-Werkstatt am 10. und 11. Dezember 2024 in Bochum ein. Die OER-Werkstatt richtet sich an alle Akteur:innen in allen Phasen der Lehrkräftebildung – egal ob Studierende, Dozierende oder Lehrkräfte: alle sind willkommen!

Das Wichtigste auf einen Blick:

- Wann? 10. & 11. Dezember 2024

- Wo? Makerspace der RUB, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum

- Wer? Studierende, Dozierende & Lehrkräfte

- zur kostenfreien Anmeldung: https://digill.de/oer-werkstatt/

Was erwartet euch? Ihr könnt eigene OER (Was sind OER?) erstellen, mit Kolleg:innen gemeinsam an Projekten und offenen Bildungsmaterialien arbeiten, Neues lernen, euch mit der Community vernetzen und mit Expert:innen ins Gespräch kommen. Alle weiteren Informationen findet ihr in unseren FAQ.

Optional bieten wir für alle Interessierten am Abend des 10.12.2024 ein informelles Vernetzungsevent in der Bochumer Innenstadt auf Selbstkostenbasis an.

Ihr könnt euch bis spätestens zum 01.12.2024 unter dem folgenden Link anmelden: https://digill.de/oer-werkstatt/

-

20.08.24 LehrBar spezial Online | Generative KI: Hintergründe und Prüfungsrecht

Dienstag, 20. August 2024 | 10:00 – 12:00 Uhr (s.t.) | Zoom-Raum: https://uni-bielefeld.zoom-x.de/j/67467082332?pwd=ctS8eHQKbQApfgNDci94fdKt2yM4m6.1 Impuls: David Barber & Dr. Benjamin Angerer Nach nunmehr anderthalb Jahren allgemeiner Verfügbarkeit generativer KI-Werkzeuge konnten viele Lehrende und Studierende inzwischen Erfahrungen mit der praktischen Anwendung im Uni-Alltag sammeln. Viele Fragen sind jedoch weiterhin schwer zu beantworten: Für welche Aufgaben lassen sich diese Werkzeuge im Rahmen guter wissenschaftlicher Praxis einsetzen? Wie stelle ich den Kompetenzerwerb meiner Studierenden weiterhin sicher? Wie ermöglicht das Prüfungsrecht den Einsatz von KI-Werkzeugen als Hilfsmittel in Prüfungen und (wie) kann auch der unerlaubte Einsatz solcher Hilfsmittel belegt werden? In dieser LehrBar Spezial werden Benjamin Angerer vom Zentrum für Lehren und Lernen und David Barber vom Justitiariat des Dezernats Studium und Lehre gemeinsam auf diese Fragen eingehen. Dabei liefert Benjamin Angerer den nötigen technischen und didaktischen Hintergrund und David Barber die juristische (insbes. prüfungsrechtliche) Expertise.

-

04.06.24 LehrBar spezial | Blended Learning in Singapore

Dienstag, 04. Juni 2024 | 16:00 – 18:00 h (s.t.) | Raum X-E1-203

Veranstaltungssprache: Englisch

Impuls: Kok Sonk Lee (Fakultät für Erziehungswissenschaft, AG 11 Schulpädagogik in komparatistischer Perspektive)

The Covid 19 pandemic has caused significant disruption in educational institutions worldwide, including Singapore. This presentation will explore the changes in education in Singapore and the transition to a blended learning approach. The lecture will highlight Singapore's lessons and challenges and how its rapid adaptation to the pandemic enabled it to emerge even stronger than before. Based on these best practices, methods that can be applied in higher education didactics will be described. At this event, there will also be an opportunity for a collegial exchange of experiences in implementing blended learning scenarios.

-

- Lehren vom Campus

-

28.05.2025 - ORCA.nrw 2025: Lehrenden-Umfrage zur Evaluierung und Weiterentwicklung digitaler Serviceangebote

Das nordrhein-westfälische Landesportal ORCA.nrw unterstützt Lehrende und Studierende mit frei zugänglichen Bildungsmaterialien, Veranstaltungen und digitalen Angeboten. Im Rahmen eines Maßnahmenkatalogs zur Qualitätsentwicklung wird im Sommersemester 2025 eine zehnminütige anonymisierte Online-Umfrage unter den Lehrenden der 36 Trägerhochschulen durchgeführt. Dabei sollen die Bekanntheit, Nutzung und Qualität der bestehenden Serviceangebote sowie zukünftige Bedarfe der Lehrenden erfasst werden.

Auf Basis der Ergebnisse entscheidet ein Lenkungskreis über Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung des Angebots. Zusätzlich können, sofern die Teilnehmerzahlen ausreichend sind, hochschulspezifische Auswertungen erstellt werden. Die Datenschutzrichtlinien gemäß DSGVO werden dabei strikt eingehalten.

Die Umfrage basiert auf einem standardisierten Fragebogen und wird über einen Zeitraum von vier Wochen, spätestens jedoch bis zum 30. Juni 2025, laufen.

Link zur Umfrage (Deutsch): https://evastud.uv.ruhr-uni-bochum.de/evasys/online.php?p=ORCAnrwUmfrage_2025_de

Link zur Umfrage (Englisch): https://evastud.uv.ruhr-uni-bochum.de/evasys/online.php?p=ORCAnrwUmfrage_2025_eng

Kontakt

Für weitere Fragen rund um Zugänglichmachung, Veröffentlichung und Austausch freier Lehrmaterialien, sowie individuelle Beratung rund um das Thema OER wenden Sie sich gerne jederzeit an Dr. Benjamin Angerer (benjamin.angerer@uni-bielefeld.de) im Zentrum für Lehren und Lernen.

-

30.04.2024 - Ein Jahr ChatGPT im Studium – Ein Kommentar

Inga Gostmann studiert Gender Studies und ist Digital Change Maker der studentischen Initiative des Hochschulforums Digitalisierung. In einem Beitrag für das HFD schaut sie auf das letzte Jahr Chat GPT zurück: Was hätte aus ihrer Sicht an den Universitäten besser laufen können im Umgang mit ChatGPT? Wie könnte man auch in Zukunft mit ChatGPT verfahren und wieso ging es oft darum, ob Studierende mit ChatGPT in Prüfungssituationen schummeln könnten?Ein Kommentar von Inga Gostmann

Mit der Veröffentlichung von ChatGPT hätte sich vieles in der deutschen Bildungslandschaft verändern können. Es hätten Kurse zu generativer KI für uns Studierende angeboten und uns ein vernünftiger und für uns hilfreicher Umgang mit ChatGPT beigebracht werden können. So wie Erstis eine Führung durch die Bib bekommen und man ihnen erklärt, wie das Zitieren funktioniert, so hätten alle Studierenden lernen können, wie ChatGPT funktioniert und was bei der Verwendung zu beachten ist. Stattdessen standen zunächst viele Befürchtungen im Raum: Wie soll eine dozierende Person zwischen einer von ChatGPT generierten Hausarbeit und einer von mir selbst verfassten Hausarbeit unterscheiden? Wie sollen Hausarbeiten bewertet werden, wenn jede Hausarbeit auch in Sekundenschnelle KI generiert sein könnte, ohne dass die dozierende Person davon weiß?

Ein Jahr später scheint es mir als Student:in so, als hätten Hochschulen ihren Umgang mit diesen Befürchtungen gefunden: An meiner Uni (Universität Bielefeld) dürfen wir jetzt ChatGPT für Hausarbeiten nach Absprache verwenden, solange wir die Verwendung kenntlich machen – zumindest in manchen Fächern, eine wirklich einheitliche Regelung gibt es da nicht. Dafür müssen in den meisten Fällen verwendete Prompts in einer angepassten eidesstattlichen Erklärung aufgeführt werden. Außerdem wurden Plagiat-Scanner so angepasst, dass sie von ChatGPT verfasste Textteile jetzt recht zuverlässig als Plagiat erkennen.

Meiner Meinung nach kann man immer noch bei Hausarbeiten schummeln, wenn man das möchte. Wer von ChatGPT verfasste Textteile nicht kennzeichnet und Prompts nicht in die eidesstattliche Erklärung aufnimmt, der muss sich nur gut genug mit ChatGPT und KI generierten Texten auskennen, um nicht aufzufliegen. ChatGPT verändert und verbessert sich ständig (vor allem die kostenpflichtige Version), die Plagiat-Scanner können dann nur nachziehen. Ein Wettlauf zwischen KI und Scanner führt zu nichts anderem als der ständigen Anpassung beider.Schummeln können Studierende also immer noch. Und für mich als Student:in wirft die Möglichkeit, eine Hausarbeit in ein paar Sekunden von ChatGPT verfassen zu lassen, an der ich sonst Wochen gearbeitet habe, auch noch eine andere Frage auf als die, die sich um mögliche Betrugsversuche drehen. Wie viel Sinn ergibt es eigentlich, Hausarbeiten zu schreiben?

Eines der ersten Gerüchte, die ich in der Ersti-Woche gehört habe, ist und war auch schon vor ChatGPT, dass Dozierende sowieso nur die Einleitung und das Fazit von Hausarbeiten lesen. Bei meiner ersten Hausarbeit habe ich mich gefragt: Warum soll ich wochenlang daran arbeiten, 15 Seiten zu schreiben, wenn davon sowieso nur drei Seiten gelesen werden? Das macht weder Studierenden noch Lehrenden Spaß. Jetzt steht die Befürchtung im Raum, wir Studierenden würden unsere Arbeiten zu großen Teilen von ChatGPT schreiben lassen, ohne dass Dozierende das erkennen. Sind Hausarbeiten, bei denen wir so leicht schummeln können, überhaupt sinnvoll und interessant?

Man könnte ChatGPT als Chance verstehen, uns aufzuzeigen, wofür Seminararbeiten da sind. Manche Arbeiten lassen sich vielleicht größtenteils von einer KI generieren, viele aber auch nicht. Hinsichtlich der Befürchtung, Studierende würden ChatGPT zum Schummeln verwenden, frage ich mich, ob Lehrende bei Hausarbeiten, bei denen das möglich ist, nicht überlegen sollten, eine andere Prüfungsform zu verwenden. Viele von uns Studierenden haben bei einzelnen Hausarbeiten in ihrem Studium nicht das Gefühl, dass sie ihnen etwas gebracht haben und dass manchmal eine Klausur oder mündliche Prüfung angemessener gewesen wäre.

Das gilt natürlich nicht für jede Hausarbeit. In meinem Studium, Gender Studies, ergibt es sehr viel Sinn, Hausarbeiten zu schreiben. Sie geben mir die Möglichkeit, mich intensiv mit einem Thema auseinander zu setzen, das mich wirklich interessiert. Oft bin ich so tief in Themen drin, wie es bei einer Klausur zum Beispiel nicht möglich wäre. Sinnvoll finde ich Hausarbeiten zum Beispiel auch dann, wenn sie gut begleitet werden. Ich hatte schon Seminare, in denen wir (manchmal in Gruppenarbeit) Stück für Stück Idee, Fragestellung und Methode erarbeitet und vorgestellt haben. Dabei übt man noch das Präsentieren der eigenen Ideen und bekommt Feedback von Kommiliton:innen. Auch die Ideen der anderen zu hören, ist spannend. In solchen Seminaren ist es auch viel schwieriger, ganze Hausarbeiten von ChatGPT verfassen zu lassen, ohne aufzufliegen, da die dozierende Person ja schon in die Ideen eingeweiht ist. ChatGPT genau diese Hausarbeit schreiben zu lassen, ist schwieriger. Aber auch bei sinnvollen Hausarbeiten frage ich mich: Warum sollte ich dabei nicht ChatGPT benutzen dürfen und wie kann ich es sinnvoll verwenden, ohne zu schummeln?

Bis zu dieser Stelle ging es eigentlich nur um Prüfungen, ganz einfach, weil sich das Gespräch über ChatGPT an Unis auch fast nur ums Prüfen dreht. Mir kommt es so vor, als ob ChatGPT vor allem als Tool zum Schummeln bei Prüfungen gesehen wird und nicht als hilfreiches Tool zum Lernen und ja, vielleicht auch bei Prüfungen. Dabei können Studierende zum Beispiel KI benutzen, um geschriebene Texte überprüfen und verbessern zu lassen. Besonders für Studierende mit Legasthenie oder Studierende, die auf einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache schreiben, kann das sehr hilfreich sein und eins von vielen Mitteln sein, um strukturell bedingte Nachteile auszugleichen.

Wir Studierenden könnten uns zum Beispiel auch lange Texte von ChatGPT zusammenfassen lassen oder die KI einfach wie eine bessere Suchmaschine verwenden. Mit dem richtigen Prompt kann ChatGPT uns einfache Antworten auf einfache Fragen geben. Komplexe Inhalte aus Vorlesungen, in denen man etwas nicht ganz verstanden hat, wie diese eine Reihe von Befehlen im Statistik-Programm oder eine bestimmte Begriffsdefinition lassen sich jetzt einfacher nachvollziehen. Klar, viele Antworten sind oberflächlich, aber mehr braucht es manchmal nicht, um Unklarheiten auszuräumen, damit man selbst zu einem tieferen Verständnis kommt. ChatGPT gibt Studierenden auf ihre individuellen Fragen zugeschnittene Antworten, wie Professor:innen es nicht für hunderte Studierende können.

Und auch außerhalb des Studiums kann ChatGPT uns helfen, Anträge korrekt zu stellen, zum Beispiel einen Antrag auf Mietminderung. In meinem Umfeld ist dieser Umgang mit ChatGPT definitiv kein common sense – viele meiner Kommiliton:innen kennen die Möglichkeiten von ChatGPT nicht. Nur weil wir jetzt in manchen Fällen ChatGPT für Hausarbeiten verwenden dürfen, wissen wir nicht auch automatisch, wo und wie das sinnvoll möglich ist. Das könnten Studierende und Lehrende gemeinsam herausfinden, wenn Studierenden die Basics im Umgang mit ChatGPT beigebracht werden und wir vielleicht sogar dazu ermutigt werden, ChatGPT zu verwenden. Durch diese inhaltliche Integration von ChatGPT wären wir Studierenden besser in der Lage, mit ChatGPT umzugehen und es an den richtigen Stellen geschickt einzusetzen.

Was ich vorschlagen möchte, ist eine Änderung der Haltung zu ChatGPT. Wenn KI als wichtige Kompetenz verstanden wird und Lehrende und Studierende gemeinsam einen sinnvollen Einsatz erarbeiten wollen, dann erfordert dies Qualifizierung und Austausch. Natürlich ist es trotz der Vorteile von ChatGPT wichtig, einen kritischen Umgang mit generativer KI zu lehren und zu lernen. Alle Hochschulangehörigen sollten die Möglichkeit haben, sich dazu weiterzubilden. In einem Austausch zwischen den Hochschulgruppen, fachintern und fachübergreifend, können sinnvolle Methoden für den Einsatz von ChatGPT erarbeitet und geteilt werden. Eine Grundvoraussetzung dafür ist digitale Teilhabe.

Von ChatGPT gibt es zum Beispiel eine kostenpflichtige Version, die bessere Ergebnisse liefert. Um gleichberechtigt am Austausch teilnehmen zu können und um generell Chancengerechtigkeit an der Uni zu fördern, sollten wir Studierende alle den gleichen Zugang zu guten KI-Tools haben. Außerdem braucht es eindeutige und verständliche hochschulweite Regelungen, damit uns endlich klar ist, ob und wie wir ChatGPT nun verwenden dürfen. Das würde auch helfen, wenn benachteiligte Studierende durch ChatGPT Nachteile ausgleichen wollen und von Dozierenden verlangen, ChatGPT einsetzen zu dürfen. Um die Bedürfnisse und Ideen von uns Studierenden widerzuspiegeln, sollten diese Regelungen in einem partizipativem Prozess, insbesondere mit benachteiligten Studierenden, erarbeitet werden. Die Regeln sollten sich nicht nur auf das Prüfen fokussieren, sondern auch auf das Lernen mit ChatGPT.

Zuletzt würde ich mir auch wünschen, dass Studierende und Lehrende in die Entwicklung von KI mit einbezogen werden – so entsteht eine KI, die möglichst hilfreich für den Uni-Alltag und an die Bedürfnisse der Hochschulgruppen angepasst ist.

Insgesamt hätte ich mir also mehr als eine manchmal nach Absprache bestehende Möglichkeit zur Anpassung der eidesstattlichen Erklärung und die Option, KI für Hausarbeiten zu verwenden, erhofft und mir einen innovativen Umgang gewünscht. Dazu gehört zum einen eine größere Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit und Wertigkeit der Seminararbeit und zum anderen eine inhaltliche Auseinandersetzung mit KI als Teil unseres Studiums. Nur gemeinsam können Studierende und Lehrende herausfinden, wie sich ChatGPT sinnvoll an der Uni einsetzen lässt.

-

14.12.2023 - Warum barrierefreie Lehre immer wichtiger wird – Ein Interview mit Judith Kuhlmann und Michael Johannfunke

Die letzte Studierendenbefragung zeigte einen starken Anstieg von Studierenden mit Beeinträchtigungen. Waren es 2018 noch 18% an der Universität Bielefeld, gaben nun 25% der Studierenden an, eine Form der Beeinträchtigung zu haben. Die Bandbreite reicht dabei von Seh- oder Hörproblemen bis hin zu psychischen Beeinträchtigungen. Aus diesem Grund sollten auch die verfügbaren Unterstützungsangebote entsprechend vielfältig gestaltet sein.

Wir haben mit Judith Kuhlmann von der Fakultät für Erziehungswissenschaft und Michael Johannfunke von der Zentralen Anlaufstelle Barrierefrei (ZAB), die im Projekt SHUFFLE zusammenarbeiten, darüber gesprochen, wie barrierefreie Lehre aussehen könnte, welche Angebote es bereits gibt und welchen Herausforderungen sich die Universität Bielefeld in der Zukunft noch stellen muss.

Birte Stiebing: Was bedeutet barrierefreie Lehre und welche Aspekte beinhaltet diese?

Judith Kuhlmann: Grundsätzlich bedeutet barrierefreie Lehre erst einmal, dass alle Studierenden völlig unabhängig von ihren persönlichen Umständen an der Lehre teilnehmen können. Das umfasst vor allem technische und didaktische Aspekte der Lehre, also dass Inhalte und Methoden zugänglich für alle Studierenden sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Haltung der Lehrenden. Diese sollten die Bereitschaft signalisieren, auf die Bedürfnisse der Studierenden einzugehen und ihre Probleme ernst zu nehmen.

Michael Johannfunke: Die Lehrenden müssen ja keine Probleme in dem Sinne lösen, aber sie sollten sich eben ansprechbar machen und offen für die Thematik sein und zumindest wissen, wo sie Studierende weiter hin verweisen könnten. Damit wäre schon sehr geholfen.

JK: Es sind zwar einerseits die technischen Aspekte, also dass etwa Materialien, die für die Lehre wichtig sind, früh genug bereitgestellt werden und zugänglich sind. Aber es geht auch darum, dass eine diversitätssensible Haltung bei den Lehrenden vorhanden ist. Also dass ein grundsätzliches Bewusstsein dafür da ist und den Studierenden gegenüber Offenheit signalisiert wird.

BS: Gibt es schon Handlungsleitfäden für die barrierefreie Lehre an der Universität Bielefeld oder sind diese noch in Arbeit?

MJ: Konkrete Handlungsleitfäden gibt es in der Form noch nicht. Was wir aber seit einigen Jahren haben, ist ein Portal zur digitalen Barrierefreiheit. Man kann sich dort zur Gestaltung von Lehrmaterialien informieren und wir haben da auch Schritt für Schritt-Anleitungen für verschiedene Dokumentarten. Wenn man sich einfach nur informieren will, gibt es auch eine A bis Z Liste mit Stichworten. Was das angeht, sind wir schon breit aufgestellt, aber konkrete Handlungsleitfäden gibt es noch nicht. Da ist allerdings etwas in Arbeit.

JK: Wir haben zusätzlich ein Materialpaket entwickelt, dass sich ganz gezielt an Lehrende richtet. Das ist eine Sammlung von verschiedenen Materialien, Checklisten und einer Wissensdatenbank. Mit konkreten Umsetzungsbeispielen und Vorschlägen gehen wir auf die Bedürfnisse ein, die die Lehrende in der Befragung geäußert haben und begleiten sie bei dem Prozess, ihre Lehre barrierefrei zu gestalten. Das Materialpaket ist schon recht umfangreich. Da kann man sich so ein bisschen durchklicken, je nachdem, was man sucht oder was man gerade braucht.

Dieses Materialpaket ist jetzt seit kurzem in der Erprobungsphase. Der Zugang ist öffentlich über OpenMoodle. Und auch, wenn die Hauptzielgruppe Lehrende sind, kann das für andere Akteursgruppen der Hochschule interessant sein – gerade für die barrierefreie Gestaltung von Materialien, wie Word-Dokumenten und Powerpoint. Das wird ja von vielen genutzt und deswegen sind wir auch da froh, Rückmeldung zu bekommen.

Es gab einen Einführungsworkshop, aber man kann den Kurs auch ohne diesen besucht zu haben gut machen. Wer Interesse am Kurs hat, kann einfach eine E-Mail an das SHUFFLE Projekt schreiben oder sich direkt selbst in den Kurs „Materialpaket barrierefreie Lehre“ einschreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback, damit wir das Materialpaket im Nachgang noch weiterentwickeln können.

Aber im Rahmen des Projektes SHUFFLE arbeiten wir auch auf strategischer Ebene an eher allgemeineren Leitfäden.

MJ: Das SHUFFLE Projekt befindet sich jetzt auch im letzten Jahr, daher kann bald mit einer Veröffentlichung der Materialien gerechnet werden. Wir haben aber noch ein weiteres Projekt, das gerade erst angelaufen ist. Das wäre das Dachs-Projekt, das am 1. April gestartet ist und ein reines Projekt des ZAB ist, also kein Verbundprojekt. Der Name steht für Digital, Accessibility, Sharing und Simulation. Im Rahmen des Projekts werden Moodle-Kurse entwickelt, in denen man seine Materialien selbst auf Barrierefreiheit testen oder eben auch Beeinträchtigungen simulieren kann. Dort werden wir auch ganz viele Informationen zu verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen bereitstellen.

BS: Was für besondere Herausforderungen gibt es denn dabei, digitale Lernräume, wie etwa Moodle-Räume, barrierefrei zu gestalten?

JK: Wir haben im Rahmen des Projekts eine Bedarfserhebung gemacht, um herauszufinden, wo die Probleme und Schwierigkeiten von Lehrenden in der Umsetzung barrierefreier Lehre liegen und da sind ganz interessante Erkenntnisse herausgekommen. Es sind vor allem drei Einflussfaktoren: Das Wissen, die Erfahrung und die Einstellung.

Bezüglich des Wissens haben wir die Lehrenden selbst ihren Kenntnisstand hinsichtlich barrierefreier Lehre einschätzen lassen und dieser war insgesamt eher mittel bis gering. Weniger als 6% haben sich selbst umfangreiches Wissen zugeschrieben. Und das spiegelte sich dann auch in der Erfahrung wider. Es ist eben so, dass die Lehrenden noch sehr wenig Berührungspunkte mit digitaler Barrierefreiheit haben. Wir haben auch abgefragt, wie viele der wichtigen Aspekte für digitale Barrierefreiheit bereits in der Lehre umgesetzt werden und dieser Anteil war verschwindend gering. Nur 2 von 12 dieser Aspekte wurden überhaupt von mehr als der Hälfte der Lehrenden umgesetzt.

Das könnte auch von den Einstellungen dazu kommen, denn Lehrende haben ganz große Bedenken bezüglich des Mehraufwandes. 67% der Befragten haben gesagt, sie haben Bedenken bezüglich des zeitlichen Mehraufwandes, 54% bezüglich des technischen Mehraufwandes und 34% hatten Angst, dass es ein großer didaktischer Mehraufwand ist. Und auch wenn ich das nicht kleinreden will, denn einige Aspekte benötigen tatsächlich einen größeren Aufwand, aber diese Bedenken sind eher antizipiert und spiegeln nicht den tatsächlichen Mehraufwand wider.

Der große Punkt ist aber eigentlich das Wissen und genau da wollen wir ansetzen und Hilfestellung bieten. Es geht darum, zu zeigen, dass wenn man Barrierefreiheit von Anfang an mitdenkt, eigentlich nur eine kleine Umstellung seiner eigenen Struktur notwendig ist.

Wir wollen auch ein Bewusstsein dafür bilden und zeigen, für wie viele Studierende an der Uni Bielefeld, aber auch generell an deutschen Hochschulen, Barrierefreiheit überhaupt ein relevantes Thema ist. Viele Lehrende haben nämlich auch Zweifel am Mehrwert geäußert: Mehr als 15% waren der Meinung, dass ihre Studierenden das gar nicht bräuchten.

BS: Welche Aspekte der Barrierefreiheit werden denn an der Universität Bielefeld bereits zufriedenstellend umgesetzt und wo gibt es gegebenenfalls noch Nachholbedarf?MJ: Die Frage ist ja, ob wir uns jemals zufriedengeben können. Ich glaube, man kann immer überall noch etwas tun. Es gibt in meinen Augen nicht die zufriedenstellende und vollkommene Barrierefreiheit. In dem Moment, in dem wir irgendwo Barrieren abbauen, bauen wir sie für jemand anderen gegebenenfalls wieder auf. Das muss man immer bedenken.

Gesetzliche Barrierefreiheit beinhaltet auch immer nur Mindestanforderungen, die der Gesetzgeber vorgibt. Das muss man sich einfach immer klar machen. Es wird nie eine vollständige Barrierefreiheit geben und wir können auch nicht allen gleichzeitig in vollem Umfang gerecht werden.

Aber ich denke, dass wir an der Uni auf einem vielversprechenden Weg dahin sind, denn wir werden gut unterstützt. Wir haben großartige Projekte, gerade im baulichen Bereich. Das ist ja so der Klassiker, denn das sieht man sofort, da wird einfach alles dafür getan die neuen Gebäude und auch die Campusanlagen barrierefrei zu gestalten.

Außerdem interessieren sich die Menschen für das Thema, egal ob in der Lehre oder in der Verwaltung. Wir haben zum Beispiel eine Fortbildungsreihe zu verschiedenen Themen der Barrierefreiheit, die ist immer gut besucht. Und auch die verschiedenen Angebote in der ZAB werden oft genutzt.

BS: Wir haben seit kurzem im X-Gebäude einen Flex-Seminarraum und auch neue Co-Learning-Spaces unten im Hauptgebäude. Dort können die Möbel ja zum Teil an die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe angepasst werden. Könnte so ein Konzept auch zu mehr Barrierefreiheit beitragen?

MJ: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Wir waren auch bei der Planung des Flex-Seminarraums involviert. Ich selbst war Mitglied der Projektgruppe und sehe da ganz klare Vorteile bei der Barrierefreiheit, weil man eben flexibel auf die Bedürfnisse reagieren kann. Wir haben zum Beispiel immer wieder in eigenen Veranstaltungen Studierende, die brauchen kleinere Räume und was kann man mit so einem Raum machen? Wir haben die Möglichkeit, den Raum zu unterteilen und somit Studierenden einen Rückzugsort für kurze Auszeiten und Gespräche mitten in einer Veranstaltung zu bieten. Das ist undenkbar in einem großen Hörsaal. Außerdem kann man die Höhen der Möbel beliebig anpassen. Manche Menschen können überwiegend nur stehen, manche müssen sitzen. Das kann total flexibel gehandhabt werden und auch an verschiedene Gruppen angepasst werden.

Durch ein hohes Maß an Flexibilität wird ein höheres Maß an Barrierefreiheit erreicht. Dazu müssen sich natürlich alle an gewisse Spielregeln halten, aber das funktioniert hier auch ganz gut, dass dann eben auch am Ende aufgeräumt wird und die Wege freigehalten werden.

BS: Jetzt wollen wir ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie könnte die Uni Bielefeld in 20 Jahren in Bezug auf die Barrierefreiheit aussehen? Welche Perspektiven gibt es da?

MJ: Ich habe da eine ganz klare Vision. Also ich finde, die Uni Bielefeld hat mit diesem Campus ein wahnsinniges Potenzial, DER barrierefreie Campus in Deutschland zu werden. Wenn wir jetzt über 20 Jahre reden, dann ist das schon realistisch. Wir haben die besten Gegebenheiten sowohl vom Örtlichen her, aber auch von den geplanten Konzepten in den Bauabschnitten. Dadurch, dass die Gebäude alle barrierefrei gestaltet werden, wird etwa in der medizinischen Fakultät auch Studierenden mit Behinderung ein Studium ermöglicht. Ja, also wir haben ein riesiges Potenzial.

JK: Und ergänzend dazu haben wir auch die Expertise. Also dass wir jetzt die ZAB haben, das ist schon ein wahnsinniger Fortschritt, auch im Vergleich zu anderen Hochschulen in Deutschland. Und das wollen wir noch weiter ausbauen, die Expertise halten und weitergeben. Das geht hoffentlich so weiter und wird noch größer und bedeutsamer, sodass das Thema weiter mitgedacht und dadurch in die breite Masse hier an der Hochschule getragen wird.

BS: An wen können sich denn Lehrende wenden, wenn sie ihre Lehre barrierefreier gestalten wollen?

JK: Vor allem erst mal an die ZAB. Solange das Projekt noch läuft auch an die Mitarbeitenden im Team SHUFFLE, also mich zum Beispiel, aber zentral ist die ZAB der Ort, an dem man Hilfe findet.

MJ: Wir haben auch einen Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und die Schwerbehindertenvertretung für die Beschäftigten und Promovierenden, an die sich die Menschen wenden können. Aber mit allen Fragen kann man sich eigentlich an die ZAB wenden und wir gucken dann, wie wir diese am besten beantworten und wie wir am besten unterstützen können.

-

- Tipps & Tutorials für digitale Lehre

-

19.03.2024 - Gemeinsam schreiben mit Sciebo

Ein Beitrag von Laura KäppeleGemeinsam Texte zu schreiben kann oft ebenso wichtig wie kompliziert sein. Werden unterschiedliche Versionen zwischen mehreren Teilnehmenden hin und hergeschickt, so kann es schnell zu Verwechslungen kommen. Sciebo bietet hier eine gute Alternative, um kollaborativ miteinander zu arbeiten und dies entweder in Echtzeit oder zeitlich versetzt.

In einem vorhergehenden Beitrag wurde bereits erklärt, wie Dateien mit Sciebo geteilt werden können. Dieser Beitrag erläutert nun, wie mit diesen gemeinsam gearbeitet werden kann.Um eine geteilte Datei gemeinsam zu bearbeiten, muss diese nur angeklickt werden. Optional kann auch ein neues Dokument über einen Klick auf das große Plus-Symbol angelegt werden. Die Bearbeitung erfolgt zunächst genauso, wie über Word, bzw. wie bei anderen Office-Produkten.

Wird das Dokument gemeinsam direkt über Sciebo bearbeitet, so können alle Teilnehmenden gemeinsam in Echtzeit daran arbeiten. Dabei wird farbig angezeigt, wo sich der Cursor der anderen Personen gerade befinden.Es gibt zwei Dinge, über die sich vor dem gemeinsamen Bearbeiten Gedanken gemacht werden sollten: Zunächst ist es möglich, das automatische Speichern auf manuell umzustellen. Dies sorgt dafür, dass eine ältere Version der Datei nicht einfach überschrieben wird – andererseits ist es dann wichtig, regelmäßig Sicherheitskopien anzufertigen.

Zudem gibt es verschiedene Optionen dafür, von welchen Teilnehmenden Änderungen nachvollzogen werden können. Diese Änderungen werden dann, ähnlich wie in Word, farbig gekennzeichnet, so dass auch sichtbar ist, von wem sie kommen. Dies kann nützlich sein, wenn Änderungen vor der Freigabe noch besprochen werden sollen.Es ist auch möglich, das Dokument über die Sciebo-App zu bearbeiten. In diesem Fall geschieht dies am eigenen PC über Word oder einem anderen genutzten Textverarbeitungsprogramm. Wird die Datei gespeichert, so synchronisiert die App die neue Version mit Sciebo, so dass sie wieder allen Teilnehmenden zur Verfügung steht.

Ist das Dokument fertig kann es in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden. In jedem Fall ist es sinnvoll, nach dem Herunterladen auf Formatierungsfehler zu kontrollieren.

Vor der gemeinsamen Arbeit sollte abgesprochen werden, ob synchron oder asynchron gearbeitet werden soll. Da das Textverarbeitungsprogramm von Sciebo andere Dateiformate nutzt als Word, kann es sonst durch das häufige Wechseln zwischen diesen zu Formatierungsfehlern kommen.

Mit Sciebo ist es nicht nur leicht, Dateien zu teilen, sondern auch, diese gemeinsam zu bearbeiten. Insbesondere die verschiedenen Möglichkeiten der Bearbeitung zeichnen dieses Programm besonders aus. Es ist somit sowohl für Forschung als auch für Lehre sehr gut geeignet. Auch Studierende können sich dort anmelden, um etwa Ergebnisse für Gruppenarbeiten zu teilen. Alle weiteren Informationen gibt es über die Seite des BITS. -

09.01.2024 - Dateien teilen mit Sciebo

Ein Beitrag von Laura KäppeleIm Hochschulkontext ist es oft nötig, Dateien miteinander zu teilen. In Lehrveranstaltungen steht dafür zwar Moodle zur Verfügung, doch in anderen Situationen kann nicht immer auf diese Plattform zurückgegriffen werden. Eine gute Alternative stellt hier Sciebo dar. Sciebo bietet zusätzlich den Vorteil, dass an geteilten Dateien gemeinsam gearbeitet werden kann und dass Dateien direkt von einem Ordner auf dem eigenen PC aus synchronisiert werden können.

In diesem Beitrag soll kurz erklärt werden, welche Möglichkeiten Sciebo beim Teilen von Dateien bietet. Ein Folgebeitrag wird dann erläutern, wie diese gemeinsam bearbeitet werden können.

Sciebo ist ein Cloud-Speicherdienst, welcher von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in NRW gemeinsam betrieben wird. Er soll das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Dateien für Lehre und Forschung erleichtern. Die Daten werden nur an Standorten in Deutschland gespeichert und unterliegen dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz. Sciebo kann entweder im Browser benutzt werden oder als App über den eigenen PC. Für beides ist eine Anmeldung über die Hochschule erforderlich. Auf der Webseite des BITS wird erklärt, wie dies funktioniert.

Nach der Anmeldung sieht die Oberfläche von Sciebo noch größtenteils leer aus. Es ist sinnvoll, zunächst Ordner anzulegen, in welche die geteilten Dateien abgelegt werden können. So muss nicht jede Datei einzeln geteilt werden, sondern für jede Person oder Gruppe, mit der etwas geteilt werden soll, steht ein eigener Ordner bereit. Ordner können, genauso wie Dateien, über das große Plus-Symbol im oberen Bereich des Bildschirms angelegt werden. Um Dateien in einen Ordner zu übertragen, können diese entweder ebenfalls über das Plus-Symbol hochgeladen werden, oder einfach in den Ordner geschoben werden.

Um einen Ordner mit anderen Personen zu teilen, muss im rechten Bereich des Bildschirms auf die drei Punkte neben dem Ordner geklickt werden. Hier gibt es unter „Details“ den Reiter „Teilen“. Sind die weiteren Personen ebenfalls bei Sciebo, ist es möglich, diese per Mail direkt einzuladen, ansonsten kann jedoch einfach ein Link mit den gewünschten Berechtigungen erstellt und verschickt werden.

Ein besonderer Vorteil ist es jedoch, Sciebo als App herunterzuladen. Dabei wird ein Ordner am eigenen PC angelegt, welcher sich mit dem Sciebo-Konto synchronisiert. Es ist so möglich, Dateien direkt vom eigenen Computer aus zu bearbeiten und in den entsprechenden Ordner abzulegen, ohne sich im Browser anzumelden. Die Berechtigungen, welche beim Teilen festgelegt wurden, behalten auch hier ihre Gültigkeit.

Sciebo ist eine einfache und leicht zu bedienende Möglichkeit, Dateien zu teilen, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass die Daten in Deutschland gespeichert werden und somit dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz unterliegen. Sowohl für Lehre als auch für die Forschung ist die Plattform somit sehr gut geeignet. Auch Studierende können sich dort anmelden, um etwa Ergebnisse für Gruppenarbeiten zu teilen. Alle weiteren Informationen gibt es über die Seite des BITS. -

13.04.2023 - Moodle statt LernraumPlus – das erste Semester mit aktualisierter Plattform läuft

Ein Beitrag von Birte StiebingSeit Mitte März können wir an der Uni Bielefeld auf eine neue zentrale Lernplattform zurückgreifen. Mit der neuen Plattform „Moodle“ nutzen wir die aktuelle Version 4.1 der Open-Source-Software Moodle und verabschieden uns vom LernraumPlus, welcher derzeit auf der Vorgänger-Version 3.11 läuft.

Moodle 4.1 zeigt sich in einem moderneren Design und bringt einige Aktualisierungen mit. Die gewohnten und favorisierten Aktivitäten und Materialien, die vom LernraumPlus bekannt sind, sind auch weiterhin verfügbar. Lehrpersonen können wie gewohnt über den Lernraum ihrer Veranstaltung einen dazugehörigen Moodle-Kurs erstellen. Bei veranstaltungsunabhängigen Kursen kann man sich an das TiL-Team wenden.Was ändert sich für Nutzer*innen?

Neu in der ab jetzt unter „Moodle“ bekannten Lernplattform ist neben dem Design und der neuen Nutzer*innenführung vor allem die Anbindung an den DFN-AAI. Durch die Anmeldung über den DFN-AAI, ist die Nutzung der Plattform sowie die Teilnahme an Kursen auch für Personen anderer Bildungseinrichtungen möglich.

Für das Sommersemester 2023 können beide Lernplattformen LernraumPlus und Moodle genutzt werden. Ab dem Wintersemester 2023/24 wird dann komplett auf Moodle umgestellt.OpenMoodle – die Öffnung der Lernplattformen

Ganz neu ist der Aufbau einer zweiten Plattform: „OpenMoodle“. Wie der Name schon sagt ermöglicht dieses System die weitere Öffnung unserer Lernplattformen, sodass hier auch datenschutz- und urheberrechtskonform Kurse für eine breitere Öffentlichkeit bereitgestellt werden können. Für eine erste Beratung ist das TiL-Team Ihr richtiger Ansprechpartner. Sollten Sie darüber hinaus überlegen, Ihre Inhalte als OER zu veröffentlichen, können Sie sich zur Unterstützung an die ORCA-Netzwerkstelle der Uni Bielefeld Frank Homp wenden.

Ein erstes Fazit von eLearning.Medien ist, dass die Umstellung trotz der kurzen Eingewöhnungsphase vor Start des Sommersemesters 2023 gut gelungen ist! Durch die Möglichkeit des Exports und Imports bestehender Kurse vom LernraumPlus ins neue Moodle, konnte meist unkompliziert umgestiegen werden und viele haben den Umstieg auch zum Anlass genommen, ihre Kurse noch einmal neu zu konzipieren. Im Zuge des Sommersemesters 2023 sind bereits über 900 Moodle-Kurse erstellt worden und einige spannende Projekte für das OpenMoodle geplant. Unter anderem wird dort zukünftig das Online Portal des Digital Learning Lab aus dem Projekt BiLinked zu finden sein. Mehr Informationen dazu können Sie auf der Webseite des DLL nachlesen.

Sie haben Fragen zu Moodle oder OpenMoodle? Informationen und Anleitungen finden Sie auf den Seiten zu Lernplattformen von eLearning.Medien.

-

- Good Practice

-

23.11.2023 - Good Practice – Mapping of Inclusion (MoI)

Name: Prof.in Dr. Michaela Vogt, Marlene Pieper, Till Neuhaus, Mark Schäffer-Trencsényi, Christoph Bierschwale sowie Magdalena Klaes und Elora Sadiki als studentische Kolleginnen

Fakultät /Fachgebiet: Fakultät für Erziehungswissenschaft, AG 11 – Schulpädagogik in komparatistischer Perspektive

An der Uni seit: Professur Michaela Vogt seit 2018 an der Universität Bielefeld, das Mapping of Inclusion wird seit dem Wintersemester 2022/2023 betrieben

Lehrveranstaltung und Lehrveranstaltungsart: anschlussfähig an alle Lehrformate aus der Erziehungswissenschaft, die sich im Kontext von Inklusion und Exklusion (in internationaler Perspektive) bewegen; wie z.B. das Seminar „Inclusion and Exclusion in Different Educational Systems: Global Perspectives“ aus dem SoSe 23

Gefördert durch: Qualitätsfonds für die Lehre

Übertragbarkeit auf andere Fachgebiete: 5 von 5 Sterne

(Digitale) Innovation:

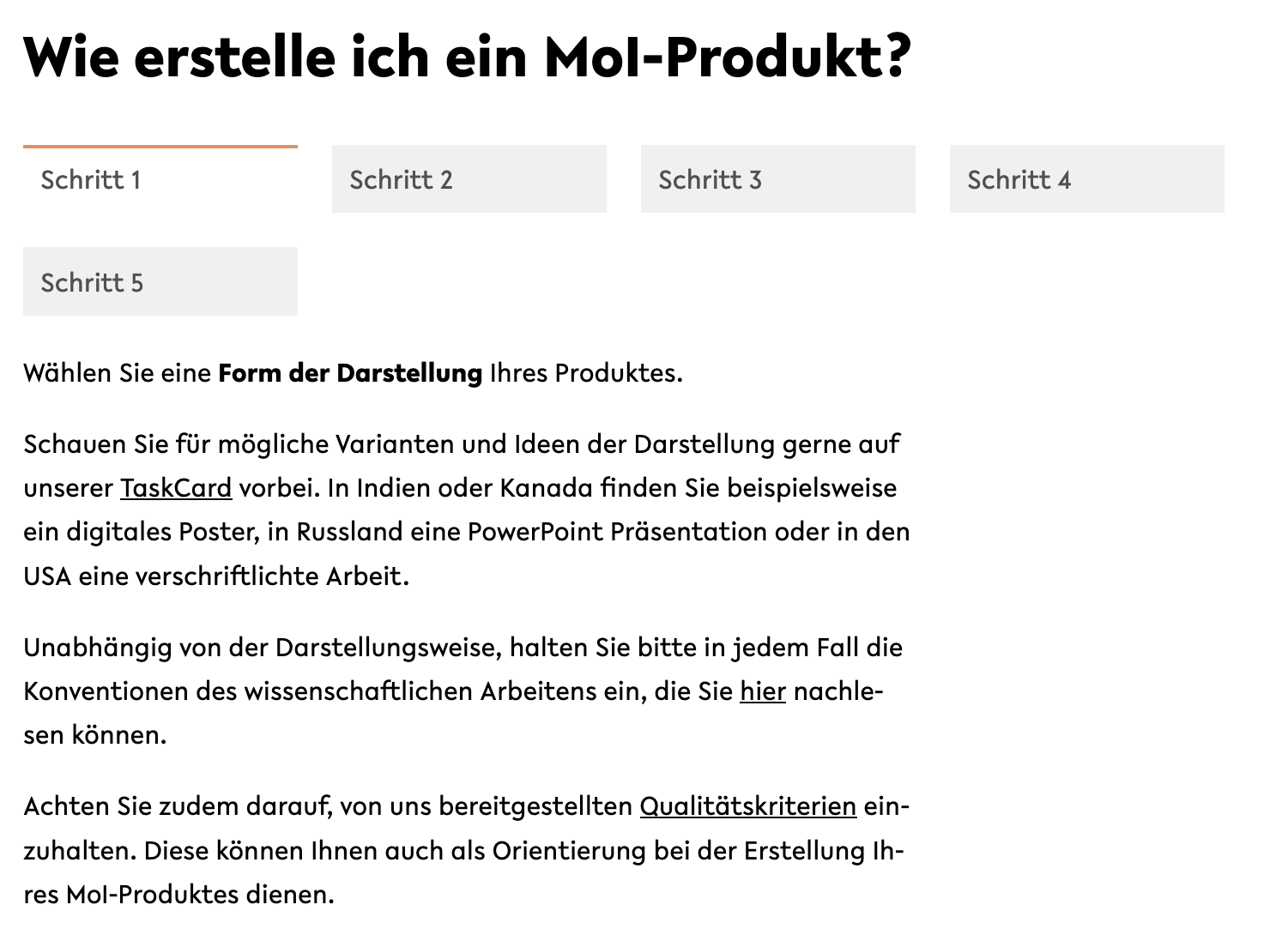

Was wird gemacht: Das Mapping of Inclusion (MoI) ist eine digitale Lehr- und Lernlogik, in welcher von Studierenden erarbeitete Produkte (z.B. Studien-/Prüfungsleistungen, Abschlussarbeiten etc.) zur Thematik Inklusion (in internationaler Perspektive) gesammelt, auf einer digitalen Weltkarte hinterlegt und für Studierende sowie Lehrende unter offenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. Das MoI ist eine stetig wachsende Plattform, die den Themenkomplex Inklusion in lokaler sowie globaler Ausprägung bearbeitet und durch dezentral agierende Bemühungen versucht die vielfältigen Ausprägungen dessen, was unter Inklusion verstanden wird, zu ‚kartographieren‘.

Wie wird das Projekt umgesetzt: Das MoI ist an verschiedene BA-/MA-Seminare der Fakultät für Erziehungswissenschaft angebunden, in deren Rahmen Studierende u. a. Vergleiche von nationalen Schulsystemen und Inklusionsverständnissen durchführen. Wir bieten ein Materialpaket (inkl. Qualitätskriterien, Handreichungen zur Nutzung und Erstellung lizenzfreier Grafiken, etc.) an, das die Erstellung von MoI-Produkten anleitet.Damit sind alle interessierten Forschenden und Studierenden eingeladen, ihre bereits bestehenden Arbeiten zu Inklusion im Rahmen des MoI zu veröffentlichen.

Ziel der Innovation:Durch das MoI wird eine breite, digitale Präsentation von Studierendenarbeiten zur Thematik Inklusion in international-vergleichender Perspektive ermöglicht. So werden Arbeiten Studierender nicht nur sichtbar, sondern auch nachhaltig nutzbar gemacht. Die digitale Weltkarte bahnt einen wissenschaftlichen Austausch bzgl. Inklusion in international-vergleichender Perspektive an und schafft Anknüpfungspunkte für zukünftige Fragestellungen (z.B. für Seminar- oder Abschlussarbeiten).

Erfahrung und Evaluation: Durch die Anknüpfung an verschiedene Seminare zum Thema Inklusion (und Internationalität) in den vergangenen Semestern konnten wir Projektabläufe optimieren und Bedarfslagen Studierender hinsichtlich des öffentlichen Teilens von eigenen Arbeiten sowie den Umgang mit digitalen Plattformen identifizieren. Besonders herauszustellen sei hier die durchweg positive Evaluation der Studierenden, die mit großer Bereitschaft ihre Studien- und/oder Prüfungsleistungen dem MoI zur Verfügung stellen.

Curriculare / Modulare Verankerung: Durch die Anknüpfung an verschiedene Seminare zum Thema Inklusion (und Internationalität) in den vergangenen Semestern konnten wir Projektabläufe optimieren und Bedarfslagen Studierender hinsichtlich des öffentlichen Teilens von eigenen Arbeiten sowie den Umgang mit digitalen Plattformen identifizieren. Besonders herauszustellen sei hier die durchweg positive Evaluation der Studierenden, die mit großer Bereitschaft ihre Studien- und/oder Prüfungsleistungen dem MoI zur Verfügung stellen.

Herausforderungen & Lösungen:

Die Komplexität bzw. fehlenden Anleitungen zur Nutzung von OER-Lizenzierungen im Kontext von Studien- und/oder Prüfungsleistungen für Studierende stellte im Verlauf des Projektes eine Herausforderung dar, auf die mit selbsterarbeiteten und -erstellten Handreichungen reagiert wurde.

Eine der größten (noch zu überwindenden) Barrieren stellen jedoch die technischen Möglichkeiten der digitalen Tools dar, mit denen die MoI-Produkte auf einer digitalen Weltkarte dargestellt werden können. So erweist sich die Verwendung von TaskCards für die langfristige Nutzung aufgrund fehlender Filter- und Suchfunktionen als nur eingeschränkt geeignet. Da zweckdienliche Alternativen zu TaskCards fehlen, ist die Weiterentwicklung entsprechender Tools notwendig. Andere Softwarelösungen weisen jedoch vergleichbare Lücken auf, sodass die langfristige, nachhaltige und benutzerfreundliche Verwendung des MoI von der Weiterentwicklung der bislang genutzten Software anteilig abhängig ist.

Welche Unterstützung habe ich genutzt:

Das Zentrum für Lehren und Lernen sowie das Justiziariat der Universität Bielefeld dienten als Anlaufstelle für Fragen bezüglich der OER-Lizenzierungen, während das BITS bei technischen Fragen in Bezug auf die digitalen Tools als Archivierungs- und Darstellungsplattform zur Unterstützung herangezogen wurde.

Welches Projekt steht als Nächstes an?

Das MoI soll im Rahmen einer angestrebten Förderung fortgeführt und weiterentwickelt werden. Dem MoI-Team ist nämlich aufgefallen, dass viele Informationen und Materialien zu internationalen Schulsystemen und Inklusionsthematiken entweder unvollständig, inkorrekt oder veraltet sind. Um diesem Umstand entgegen zu wirken, sollen zukünftig – durch die Zusammenarbeit von Studierenden mit internationalen Expert:innen – Materialien entwickelt und reflektiert werden, die internationale Schulsysteme (vor allem aus dem ‚Globalen Süden‘) unter besonderer Berücksichtigung von inklusiven Fragenstellungen betrachten. Die dort entwickelten Produkte sollen selbstverständlich dem MoI zugeführt werden.

Weitere Anmerkungen:

Wir würden uns ausgesprochen freuen, wenn Dozierende zusammen mit ihren Studierenden das MoI im Rahmen von Veranstaltungen nutzen und weiter ausfüllen möchten, denn nur zusammen können wir die ‚Mammutaufgabe‘, die die Vermessung des Konzeptes Inklusion darstellt, erfolgreich angehen. Sollten Sie bzw. solltet Ihr Fragen oder Anregungen haben, so sind wir unter den unten genannten Adressen ansprechbar.

Mehr erfahren:

Sie möchten einen Beitrag zum Mapping of Inclusion leisten? Für weitere (Teilnehmer*innen-)Informationen besuchen Sie gerne unsere Website. Zu unserer digitalen Weltkarte gelangen Sie hier.

Kontakt kann jederzeit gerne per Mail über mapping-of-inclusion@uni-bielefeld.de aufgenommen werden. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Impulse!

-

11.07.2023 - Good Practice – Computergestützte Datenanalyse mit R/exams

Name: Christoph Kiefer

Fakultät /Fachgebiet: Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften, Abteilung Psychologie, AE06 – Psychologische Methodenlehre und Evaluation

An der Uni seit: 10/2020

Lehrveranstaltung und Lehrveranstaltungsart: Vorlesung „Statistik III – Computergestützte Datenanalyse“ (WiSe 2021/22)

mittlerweile auch auf andere Vorlesungen des Fachbereichs übertragen (z.B. Multivariate Verfahren im Master)

Gefördert durch: Qualitätsfonds für die Lehre

Übertragbarkeit auf andere Fachgebiete: prinzipiell gut, sofern Anwendung quantitativer Methoden geprüft werden soll

(Digitale) Innovation:

Was wird gemacht: Integration von praktischen Datenanalysen mit R in ein Open-Book-Klausurformat

Wie umgesetzt: Nutzung von Open-Source-Paketen (R, exams), die das Erstellen und automatische Auswerten der Klausuren in Moodle erlauben

Ziel der Innovation: Direkte Prüfung der Kompetenz zur computergestützten Datenanalyse

Erfahrung und Evaluation: Bislang gute Erfahrungen, wenn man auf ein paar Dinge achtet (s.u.); wird von den Studierenden gut angenommen; Format auch für andere Vorlesungen unserer Arbeitseinheit übernommen

Herausforderungen & Lösungen:

Bei der Umsetzung sehen wir zwei größere Herausforderungen, die man im Blick haben muss:

- Die Umstellung vom „klassischen“ aufs neue Klausurformat kann Unsicherheit bei den Studierenden erzeugen. Aus unserer Sicht war es daher sehr wichtig, (a) die neuen Anforderungen sehr früh und transparent zu kommunizieren (z.B. Besprechung des Klausurformats in der ersten Vorlesung und Bereitstellen einer Beispielklausur) und (b) das tatsächliche Einüben der computergestützten Datenanalysen stärker zu fördern (z.B. Übungsgruppen, wöchentliche Aufgaben im Klausurformat).

- Die Programmiersprache R ist sehr vielfältig und oft gibt es viele Wege um eine Datenanalyse durchzuführen. Manchmal können sich dabei aber scheinbare Kleinigkeiten ändern, die in Summe dann zu einem anderen oder „falschen“ Ergebnis führen (z.B. weil Daten in einem anderen Format eingelesen werden als bei einer Vergleichsfunktion). Unser Lösungsansatz war (a) viel Erfahrung mit unterschiedlichen Auswertungsstrategien zu sammeln (z.B. im Rahmen der wöchentlichen Übungen) und Konstellationen, die leicht zu verschiedenen Ergebnissen führen können zu meiden und (b) in der Klausur ein offenes Feld für den R-Code bzw. weitere Informationen zum benutzten Computer zur Verfügung zu stellen, sodass im Zweifelsfall nachvollzogen werden kann, ob die Analyse grundsätzlich richtig gewesen ist.

Welche Unterstützung habe ich genutzt: Wir nutzen schwerpunktmäßig das Open-Source-Paket exams, das von Achim Zeileis (Uni Innsbruck) entwickelt und kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Sowohl für die Klausur als auch die wöchentlichen Übungen greifen wir auf die Moodle-Struktur der Uni Bielefeld zurück.

-

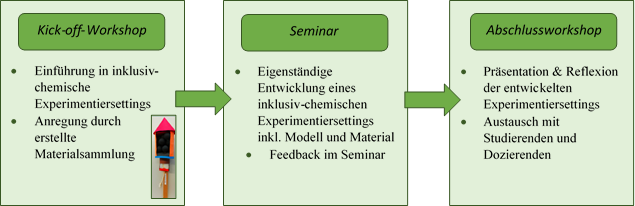

23.02.2023 - Good Practice – Inklusion in der Chemiedidaktik

Name: Frau Prof. Dr. Stefanie Schwedler

Fakultät /Fachgebiet: Fakultät für Chemie und Didaktik der Chemie

An der Uni seit: Rätin seit 2013, Professorin seit 2022

Lehrveranstaltung und Lehrveranstaltungsart: Inklusives Experimentieren und Modellieren an der Schnittstelle zwischen universitärer und schulischer Chemiedidaktik (Seminar, SoSe 19, SoSe 20, SoSe 21, SoSe 22)

Gefördert durch: Qualitätsfonds der Universität Bielefeld

Übertragbarkeit auf andere Fachgebiete: Gut (bezüglich NaWi-Lehramt)

(Digitale) Innovation: Mit der Lehrveranstaltung „Inklusion in der Chemiedidaktik“ ist es gelungen, eine praxisorientierte, inklusionsspezifische Vermittlung in der Chemiedidaktik zu etablieren. Angehende Chemielehrkräfte werden gezielt an die Gestaltung und Reflexion eines inklusiven Lernangebotes mit Experimenten und gegenständlichen Funktionsmodellen herangeführt. Die Aufbereitung der Materialsammlungen verstetigt die bisherigen, sehr guten Arbeitsergebnisse und bildet eine gute Grundlage für die zukünftige Durchführung sowie den Austausch mit Lehrkräften und Expert:innen in der Region.

- Ziel der Innovation

Die Studierenden sollen ihre Kompetenzen hinsichtlich inklusiver Unterrichtsformen ausschärfen und sich kritisch mit dem Inklusionsbegriff und der Umsetzung in der Chemiedidaktik auseinandersetzen. Zu diesem Zweck ist die Lehrveranstaltung in einen theoretischen und einen praktischen Teil untergliedert. Zum einen setzen sich die Studierenden mit den Ergebnissen chemiedidaktischer Forschung im Bereich Inklusion auseinander und betrachten über die Gelingensbedingungen inklusiven Unterrichts auch die Chancen, Risiken und Herausforderungen des inklusiven Schulalltags. Zum anderen gestalten die Studierenden nach dem Paradigma des projektbasierten Lernens eigene Lerneinheiten zu Experimentiersettings und entwickeln Modelle und Materialien, die Heterogenität berücksichtigen.

- Erfahrung und Evaluation

Die Lehrveranstaltung wurde durch einen Fragebogen mit Vignettenteil sowie offenes Feedback evaluiert. Dabei wurde auch die Kompetenzentwicklung der Studierenden erfasst. Insgesamt betonen die Studierenden die Komplexität der Gestaltungsaufgabe, aber auch ihren Lernfortschritt durch das authentische, herausfordernde Problem.

- Curriculare / Modulare Verankerung

Die Lehrveranstaltung Inklusion in der Chemiedidaktik ist im Modul 21-M55 Didaktik der Chemie II: Inklusion (GymGe/HRSGe) verankert.

Schwierigkeiten & Lösungen

Hauptschwierigkeit ist es, den Studierendenteams im Umgang mit der sehr komplexen Problemstellung angemessene Hilfestellungen und gutes Feedback zu geben. Daher wurde im Seminarkonzept verankert, dass jede Gruppe neben Rückmeldungen zu Einzelaspekten auch mindestens ein Lehrendenfeedback sowie ein Peer-Feedback zu ihrem Gesamtkonzept erhält, noch bevor das fertige Produkt im Abschlussworkshop vorgestellt wird. Darüber hinaus ist es nicht trivial, die notwendigen chemiedidaktischen und inklusionspädagogischen Kompetenzen durch die Dozierenden abzudecken. Um dieses Problem zu lösen wurde einerseits auf Kooperation mit Wissenschaftler:innen der Universität Würzburg und andererseits auf Lehrendentandems gesetzt.

Welche Unterstützung habe ich genutzt:

3D-Druck von haptischen Funktionsmodellen durch das Digital Learning Lab (Medienpraxis der Uni Bielefeld)

Welches Projekt steht als Nächstes an?

Die Aufbereitung der Materialsammlungen verstetigt die bisherigen Arbeitsergebnisse und bildet eine gute Grundlage für die zukünftige Durchführung. Um den Praxisbezug zu verstärken, ist ein Austausch mit Lehrkräften der Region sowie die Erprobung ausgewählter studentischer Erarbeitungen Schüler:innengruppen angedacht...

Mehr erfahren:

Aus der Lehrkooperation mit den Wissenschaftler:innen der Universität Würzburg hat sich inzwischen ein Forschungsprojekt zu inklusiven Kompetenzen in der Lehramtsausbildung entwickelt. Weitere Informationen dazu finden sich in

Schwedler, S, Weirauch, K, Reuter, C., Zimmermann, J. (2022): Planungskompetenz für inklusiven naturwissenschaftlichen Unterricht - eine Interventionsstudie mit Lehramtsstudierenden aus Chemiedidaktik und Sonderpädagogik, Gesellschaft für die Didaktik der Chemie und Physik Band 42, 360-363

Prof. Dr. Stefanie Schwedler

Fakultät für Chemie

stefanie.schwedler@uni-bielefeld.de

0521 106 2038 - Ziel der Innovation

-

- Lehre im Porträt

-

26.10.2023 - Was macht gute Lehre aus? Ein Interview mit Dr. Almut von Wedelstaedt

Was macht gute Lehre aus? Dies ist eine der zentralen Fragen des inno.teach Blogs und wer könnte diese besser beantworten als Lehrende selbst? Wir haben daher mehrere Lehrende der Universität Bielefeld zu ihren Erfahrungen in der Lehre befragt. Lesen Sie hier ihre vielfältigen Perspektiven!

Interview mit Dr. Almut von Wedelstaedt

Was macht für Sie gute Lehre aus? Was gehört dazu? Was sollte vermieden werden?

Gute Lehre an der Universität in Philosophie besteht in meinen Augen darin, dass Lehrende und Studierende zusammen philosophisch arbeiten, indem sie Themen besprechen, Fragen und Probleme aufwerfen, Lösungen debattieren, Texte lesen, interpretieren, diskutieren, Thesen aufstellen, für und gegen sie argumentieren und das alles gemeinsam tun. Meine Ideen sind nicht prinzipiell besser als die Ideen der Studierenden, die Vorschläge der Studierenden nicht grundsätzlich schlechter als meine. Ich habe allerdings einen Erfahrungsvorsprung. Mit dem gilt es umzugehen, indem die Studierenden nach und nach an dieses gemeinsame philosophische Tun herangeführt werden. Ich darf – bei allem Abbau von Hierarchien – nicht erwarten, dass sie das schon können oder es ihnen einfach zufliegt. Ich muss sie vielmehr darin unterstützen, es zu lernen. Das ist meine Aufgabe. Allerdings glaube ich, dass man dieses Tun am Besten lernt, indem man einfach damit anfängt und dann immer wieder innehält und darüber reflektiert, was gerade passiert. Wenn das gelingt, handelt es sich in meinen Augen um gute Hochschullehre in Philosophie, die es Studierenden ermöglicht, zu guten Philosoph*innen zu werden.

Wie begeistern Sie Studierende für das, was Sie lehren?

Indem ich erstens selbst begeistert von den Themen und Texten bin, die ich lehre. Wenn mich selbst fasziniert, worum es in einer Lehrveranstaltung geht, kann ich diese Faszination weitergeben. Sie drückt sich einfach selbstverständlich in dem aus, worüber ich rede, und steckt so zumindest manchmal Studierende an. Zweitens nehme ich Studierende immer und jederzeit ernst. Lehre und Lernen sind in meinen Augen ein gemeinsames Projekt von Lehrenden und Studierenden, in dem beide Seiten Verantwortung tragen. Zu meiner Verantwortung als Lehrender gehört es u.a. – weil ich den bereits angesprochenen Erfahrungsvorsprung habe –, die Studierenden darin zu unterstützen, ihre Verantwortung für ihr Studieren zu erkennen und zu übernehmen. Dann aber müssen sie eigene Entscheidungen treffen und selbst Verantwortung übernehmen. Ich kann ihnen erklären, warum ich es für sinnvoll und wichtig halte, dass sie regelmäßig am Seminar teilnehmen. Aber sie selbst entscheiden, wie wichtig es ihnen ist. Ich rede mit ihnen darüber und initiiere auch Gespräche der Studierenden untereinander über solche Erwartungen, aber ich überlasse die Verantwortung letztlich jedem*r Einzelnen. Ein anderes Beispiel für das Ernstnehmen ist, dass ich versuche, Studierende darin zu unterstützen, ihre Themen zu finden und zu bearbeiten. Es gibt natürlich auch Studierende, die mehr oder weniger zufällig in der Philosophie landen. Aber viele entscheiden sich sehr bewusst dafür, Philosophie zu machen. Ich versuche, solche Motivationen zu fassen zu bekommen und davon ausgehend z.B. Hausarbeitsprojekte zu planen, die die Interessen der Studierenden treffen. Das ist nie das einzige Kriterium bei der Entscheidung für ein Thema, es geht natürlich auch darum, dass Fragen gut im Rahmen einer Prüfungsleistung bearbeitbar sind usw. Aber mir ist wichtig, dass die Studierenden mit ihren Interessen auch vorkommen und dass sie selbst sich als Personen sehen, deren Interessen und Ideen in der Philosophie eine Rolle spielen.

Wie haben Sie während der letzten Jahre Ihren Unterricht auf den digitalen Raum umgestellt? Was haben Sie dabei gelernt und gibt es etwas, was sie für die Zukunft beibehalten wollen?

Abgesehen von der reinen Umstellung von analoge auf digitale Präsenz durch Zoomkonferenzen habe ich angefangen, verschiedene digitale Tools zu nutzen, die ich vorher kaum auf dem Schirm hatte. Einiges davon behalte ich bei, z.B. eine intensive Nutzung der Moodlekurse, etwa für die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, zusätzliche Möglichkeiten von Studienaktivitäten und die Kommunikation mit Studierenden. Zudem thematisiere ich in meiner Lehre verstärkt den aktuellen digitalen Wandel der Welt, indem wir etwa diskutieren, welche Änderungen Large Language Models wie ChatGPT für das philosophische Arbeiten mit sich bringen oder ob man philosophische Inhalte auf Instagram so präsentieren kann, dass sie noch etwas mit dem zu tun haben, was wir an der Uni besprechen. Das ist in meinen Augen wichtig, um nicht aus dem Blick zu verlieren, dass Philosophie mit dem Alltag zu tun hat und außerhalb der Uni eine Rolle spielen kann. Ehrlich gesagt habe ich bei aller Offenheit gegenüber digitaler Lehre und Elementen des Digitalen in der Lehre in der Pandemie aber auch gelernt, dass manches in analoger Präsenz einfach besser und schöner ist. Für das philosophische Tun zentral ist der interaktive argumentative Austausch zwischen Menschen. Das geht in analoger Präsenz am allerbesten, weil dort alle Kommunikationskanäle gleichzeitig zur Verfügung stehen. Es kann sehr gute Gründe geben, diesen Austausch ins Digitale zu verlegen oder ihn hybrid zu gestalten. Aber das ist nur in Teilen ein Ersatz für das lebendige Präsenzseminar.

Was sehen Sie als Herausforderungen für die akademische Lehre in der Zukunft an?

Es gibt ziemlich viele Herausforderungen: eine wachsende Diversität der Studierenden; den Druck, sich im Wettbewerb der Universitäten zu behaupten; die Notwendigkeit, sich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen, die der digitale Wandel mit sich bringt; die Probleme, die der Klimawandel und das Leben in einer globalen Welt in allen Lebensbereichen mit sich bringen; die Frage, wie sich Forschung und Lehre zueinander verhalten sollen; das Problem, Studierende gleichzeitig auf akademische und außerakademische Karrieren vorzubereiten; die Schwierigkeit, ein Studium so zu gestalten, dass es zugleich eine Ausbildung für alle ermöglicht, aber auch eine persönliche Bildung für jede*n einzelne*n Studierenden usw. Ich sehe aber keine dieser Herausforderungen als absolut neu und umstürzend an. Akademische Lehre musste sich immer Herausforderungen stellen und wird auch diese und zukünftige gut meistern, solange Lehrende sich dieser Herausforderungen bewusst sind und ihnen die Zeit gelassen wird, sich damit überlegt auseinanderzusetzen.

Was machen Sie am liebsten mit Ihren Studierenden?

Philosophie. Am allerschönsten ist es, wenn wir im Seminar gemeinsam ein sachliches Problem zu fassen bekommen und darüber diskutieren, wie es zu lösen sein könnte oder wie man es zumindest besser verstehen kann, und wenn davon alle Beteiligten intensiv gepackt sind und mitdenken und -sprechen.

-

28.09.2023 - Was macht gute Lehre aus? Ein Interview mit Dr. Nele Röttger

Was macht gute Lehre aus? Dies ist eine der zentralen Fragen des inno.teach Blogs und wer könnte diese besser beantworten als Lehrende selbst? Wir haben daher mehrere Lehrende der Universität Bielefeld zu ihren Erfahrungen in der Lehre befragt. Lesen Sie hier ihre vielfältigen Perspektiven!

Interview mit Dr. Nele Röttger

Was macht für Sie gute Lehre aus? Was gehört dazu? Was sollte vermieden werden?

Entscheidend für gute Lehre ist Offenheit. Es ist wichtig, offen gegenüber den Studierenden zu sein und sich von dem, was sie denken, überraschen zu lassen. Ebenso wichtig ist es, offen gegenüber sich selbst zu sein, um die eigene Lehre wertschätzen und weiterentwickeln zu können.

Ein weiterer Aspekt, der mir sehr wichtig erscheint, ist Klarheit. In der Philosophie ist es oft gar nicht so einfach, die Dinge klar und präzise zu benennen. Gerade vor diesem Hintergrund sollte man transparent machen, an welchen Stellen in der Diskussion etwas unklar bleibt (vielleicht auch bleiben muss, weil es beispielsweise die Textgrundlage nicht hergibt, mehr Klarheit zu gewinnen) und welche Aspekte man gemeinsam klar herausarbeiten konnte. Hierzu gehört auch, die Studierenden einzuladen, ihre Fragen oder ihre Zweifel zu formulieren.

Beide Punkte, die ich genannt habe, sind hehre Ziele, die man nicht immer leicht erreichen kann. Deshalb sollte auch eine Portion Humor nicht fehlen, dann lebt es sich leichter damit, wenn Lehre mal nicht so gut gelingt. Schließlich ist jede Lehrveranstaltungseinheit ein neues Wagnis, bei dem Erfahrung zwar hilft, für das es aber kein Patentrezept gibt.

Vermieden werden sollte meines Erachtens, dass man einem zuvor entwickelten Plan in der Lehrveranstaltungseinheit folgt, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was sich spontan entwickelt. Nichtsdestotrotz sollte man mit einem gedanklichen roten Faden in die Veranstaltung gehen, aber eben nicht starr daran festhalten.

Im zwischenmenschlichen Austausch gibt es sehr viele Dinge, die man vermeiden sollte, weil diese Dinge dazu führen, dem Gegenüber nicht mit Achtung zu begegnen. Grundlegend scheint mir, dass man sich als Lehrende seiner Rolle bewusst sein und nicht übersehen sollte, dass die Rollenverteilung ein gewisses Gefälle bedeutet. Dies bringt die Verantwortung seitens der Lehrenden mit sich, sich der eigenen Position und ihrer Wirkung auf Studierende bewusst zu sein.

Wie begeistern Sie Studierende für das, was Sie lehren?

Das ist eine schwierige Frage, weil ich nicht genau weiß, was von meiner Lehre auf Studierende begeisternd wirkt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Offenheit, um die ich mich beim Denken bemühe, den Studierende Freude macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Studierenden spüren, dass ich bei aller Offenheit auch eine begründete Position vertrete, die mit einer reflektierten Haltung und also mit meiner Person verbunden ist. Und ich hoffe, dass ich dann, wenn ich selbst manchmal nicht weiterweiß, trotzdem nicht verunsichernd wirke, sondern auch eine Art von Ermutigung mitschwingt, den Dingen weiter auf den Grund zu gehen.

Wie haben Sie während der letzten Jahre Ihren Unterricht auf den digitalen Raum umgestellt? Was haben Sie dabei gelernt und gibt es etwas, was sie für die Zukunft beibehalten wollen?

Nach meinem Eindruck gilt für Kommunikation im digitalen Raum, dass der Anspruch an eine klare Kommunikation noch höher ist als in der Präsenzlehre, weil man viel weniger Ausdruckmöglichkeiten hat, Redepausen anders wirken, der gemeinsame Raum, in dem man für die Zeit der Veranstaltung zusammenkommt, fehlt, und weil man sich als Zuhörer*in schneller unbeteiligt fühlt.

Studierende haben mir zurückgemeldet, dass Seminare im digitalen Raum davon profitieren, wenn häufiger in Kleingruppen zusammengearbeitet wird, insbesondere zu den Zeiten, als es keine anderen Formen der Begegnung für die Studierenden gab.

Es ist zudem hilfreich, zentrale Zusammenhänge auf Folien zu präsentieren, allerdings sollten diese Phasen nicht allzu lang sein, sondern bald wieder von einer direkteren Form des Austauschs abgelöst werden.

Ich denke, dass die Auseinandersetzung mit der digitalen Lehre etwas gezeigt hat, was eigentlich schon bekannt ist, man aber dennoch viel stärker betonen könnte. Dass nämlich für die Gestaltung der Lehrveranstaltung sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden verantwortlich sind und es deshalb sinnvoll ist, sich gemeinsam darüber zu verständigen, unter welchen Bedingungen man anregend und erfolgreich lernen und lehren kann.

Was sehen Sie als Herausforderungen für die akademische Lehre in der Zukunft an?

Nach meinem Eindruck stehen die Studierenden oft unter einem hohen Druck, zügig ihr Studium zu durchlaufen. Dabei benötigen sie selbstverständlich Unterstützung seitens der Lehrenden. Wie man diese Unterstützung gibt, ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass es darum gehen muss, die Eigenverantwortung für das eigene Lernen und die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu fördern. Doch das ist der schwierigere Weg, weil er für die Studierenden mit Umwegen und Abwegen verbunden ist. Einfacher wäre es, die Unterstützung durch sehr enge Vorgaben zu geben, an die sich die Studierenden halten müssen, um im Studium voranzukommen. Selbstverständlich braucht es einen klaren Rahmen und ebenso klare Vorgaben, die Orientierung liefern. Daneben sollte meines Erachtens aber genügend Raum sein, um die Verantwortung für das Studium und die eigene Entwicklung zu tragen. Mir scheint, dass die akademische Lehre in Zukunft vor der Herausforderung steht, diesen Weg anzubieten und auch einzufordern, anstatt den Studierenden die für sie notwendige Unterstützung durch eine stärkere Verschulung des Studiums zu geben.

Was machen Sie am liebsten mit Ihren Studierenden?

Am liebsten bin ich mit den Studierenden im Gespräch. Ein Gespräch, für das sich beide Seiten gut vorbereitet haben, indem sie Fragen und mögliche Antworten in Auseinandersetzung mit einem Text mitbringen und bereit sind, diese zur Diskussion zu stellen. In dieser Situation ist für beide Seiten die großartige Gelegenheit, voneinander zu lernen. Es ist nicht immer leicht, in solchen Momenten den roten Faden einer Sitzung im Blick zu behalten, weshalb das, was am schönsten in der Lehre ist, zugleich auch dasjenige ist, was am meisten herausfordert, sowohl die Studierenden als auch mich.

-

07.09.2023 - Was macht gute Lehre aus? Ein Interview mit Dr. Nils Cordes

Was macht gute Lehre aus? Dies ist eine der zentralen Fragen des inno.teach Blogs und wer könnte diese besser beantworten als Lehrende selbst? Wir haben daher mehrere Lehrende der Universität Bielefeld zu ihren Erfahrungen in der Lehre befragt. Lesen Sie hier ihre vielfältigen Perspektiven!

Interview mit Dr. Nils Cordes

Was macht für Sie gute Lehre aus? Was gehört dazu? Was sollte vermieden werden?

Ich würde gerne antworten, dass sich für mich gute Lehre daran messen lässt, wieviel Spaß ich in meiner Veranstaltung habe. Aber bei guter Lehre geht es vermutlich mehr um die Studierenden als um mich. Deshalb drehe ich es um und sage: Gute Lehre lässt sich daran messen, wieviel Spaß die Studierenden an meiner Veranstaltung haben.

Ich weiß, ich weiß: Vielleicht sollte zu guter Lehre auch gehören, wieviel Studierende dabei lernen. Und das kann natürlich im Widerspruch zum Spaß stehen. Schließlich kennen wir alle Beschäftigungen, die Spaß machen, ohne dass dabei etwas gelernt wird. Aber als Universität haben wir den Vorteil, dass Studierende mit dem Anspruch, etwas zu lernen, in all unsere Veranstaltungen kommen. Robert F. Mager nennt das approach tendency, die Tendenz, dass sich jemand freiwillig mit einem Thema beschäftigt. Diese sollte nach einer Lehrveranstaltung zumindest nicht kleiner sein als vorher. Besser sie wird größer. Unser Ziel ist also das Interesse wecken, das Interesse aufrecht halten, vor allem aber mit unserer Lehre das Interesse nicht nehmen. Zu guter Lehre gehört also, dass wir uns bewusst machen, wie wir und unsere Themen auf Studierende wirken. Und unser Ziel sollte sein, Studierenden eine positive Einstellung zu unseren Themen zu vermitteln. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Gelernte auch nach dem Lernen anwenden und sogar selbständig vertiefen wollen, maximiert. (Zitat aus dem viel zu selten gelesenen „Developing Attitude Toward Learning“, Mager 1984.)

Vermieden werden sollte also alles, das Studierende dazu bringt, das Interesse zu verlieren. Denn die beste Lehre ist nichts wert, wenn sie nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Wenn ich glaube, dass ich allein dadurch, dass ich es erzählt habe, Studierenden es auch vermittelt habe, beschränkt sich meine Lehre nur auf die Veranstaltung selbst. Mein Blick sollte aber vor allem auf die Zeit danach gerichtet sein.

Mit anderen Worten: Meine Definition am Anfang war Quatsch. Ich versuche das noch mal zu korrigieren: Gute Lehre lässt sich daran messen, wieviel Spaß Studierende nach meiner Veranstaltung an dem Thema haben, das ich vermittle.

Wie begeistern Sie Studierende für das, was Sie lehren?

Die kurze Antwort darauf ist: Gar nicht.

Ich will Studierende nicht für mein Thema begeistern. Das wäre überheblich. Studierende sollen selbst entscheiden, ob sie das Thema begeistert. Ich zeige ihnen einfach meine eigene Begeisterung für das Thema. Vermutlich übertreibe ich dabei etwas, aber das passiert schnell, wenn man an einem Thema Spaß hat.

Was ich aber tue, ist die Relevanz meines Themas mit ihnen teilen. Ich versuche deutlich zu machen, welchen Wert das Thema für mich im Alltag hat, in meinem eigenen Studium hatte, und welchen Wert es für die Studierenden haben kann. Da ich wissenschaftliches Schreiben und andere Kompetenzen, die man für das Forschen in der Biologie braucht, unterrichte, ist das relativ einfach.

Beim Umgang mit den Themen versuche ich aber so weit wie möglich Studierenden ihre Freiräume zu lassen. Sie sollen die Kontrolle über ihren eigenen Schreibprozess behalten und die neuen Erkenntnisse, wenn überhaupt, in ihrem eigenen Tempo in ihren Prozess integrieren. Das hilft den Studierenden (hoffentlich), das aufzunehmen, was sie am meisten interessiert oder was ihnen am ehesten sinnvoll erscheint. Während ich also meine Begeisterung überschwänglich teile, können Studierende selbst entscheiden, ob sie auf meinen Zug aufspringen oder sich das alles lieber erst mal mit etwas Abstand anschauen.

Damit gebe ich auch die Verantwortung ab, dass Studierende bei mir etwas lernen. Ich erkläre ihnen meist zu Beginn, dass diese Verantwortung schön bei ihnen liegen bleiben soll. Ich bin Ansprechpartner und biete meine Hilfe an, aber das Interesse bei allen Themen muss von ihnen ausgehen. Es scheint zwar ein Widerspruch, aber je weniger Interesse ich fordere, desto mehr bekomme ich.

Wie haben Sie während der letzten Jahre Ihren Unterricht auf den digitalen Raum umgestellt? Was haben Sie dabei gelernt und gibt es etwas, was sie für die Zukunft beibehalten wollen?

Mehr als irgendetwas anderes hat mir die ausschließlich digitale Lehre beigebracht, wie wertvoll es ist, Studierenden die Kontrolle über ihr Lernen zu geben. Als die Pandemie startete, standen wir vor der Frage, welches von zwei Formaten wir für die Lehre adoptieren würden: synchrone digitale Veranstaltungen, oder asynchrones Selbstlernen mit Austauschphasen. Ich habe mich eindeutig zu letzterem entschieden. Ich habe meinen Präsenzkurs geflippt und die Übungsaufgaben aus dem Kurs in Selbstlernaufgaben mit Deadlines umgewandelt. Studierende mussten diese innerhalb einer Woche bearbeiten und konnten sich dann je nach Aufgabe untereinander oder mit mir in einem Online-Meeting danach dazu austauschen.

Dabei habe ich gelernt, wie unterschiedlich Studierende lernen. Wenn ich ihnen die Möglichkeit geben möchte, ihr Interesse am Thema zu behalten, muss ich ihnen auch die Möglichkeit geben, die Themen nach eigenem Interesse zu bearbeiten. Meine jetzigen Kurse lassen sich deshalb in Präsenz durchführen (die immer noch am meisten gewählte Option) oder komplett im Selbststudium mit den zur Verfügung gestellten Materialien und digitalen Onlineaufgaben. Ich mache zwar deutlich, dass die Onlineoption durch den fehlenden Austausch und die Gespräche auch mit mir nur eine abgespeckte Version sein kann. Aber Studierende nutzen diese deshalb vor allem dafür, um Woche für Woche zu entscheiden, welches Format sie wählen. Dies hängt, soweit ich das beurteilen kann, vor allem vom Rest des Studiums ab. Klausur- oder Hausarbeitsphasen lassen die Prioritäten anders setzen. Gerade dann wird die Option, sich mit meiner Veranstaltung in eigenem Tempo zu beschäftigen zu können, attraktiver.

Was sehen Sie als Herausforderungen für die akademische Lehre in der Zukunft an?

Für meine eigenen Lehrveranstaltungen sind das ganz klar die zunehmenden technologischen Herausforderungen. Viele Studierende haben jetzt schon in ihrem Leben noch keine klassische Ordnerstruktur an einem PC kennengelernt, weil der digitale Kontakt komplett über Touchscreens läuft. Das Maß an Lernen über das Smartphone erschreckt mich als jemand, der mit 23 sein erstes Handy besaß, immer noch. Und die Hilfestellungen durch verschiedene Formen von Software und nicht zuletzt den Möglichkeiten von KI müssen wir für die Lehre ganz stark berücksichtigen.

Ich sehe diese Herausforderungen zwar immens, aber nicht größer als die, die vermutlich unsere Lehrende hatten, als das Internet zunehmend mehr Informationen (hilfreiche und falsche) bereitstellte. Das Problem in der Lehre ist das gleiche wie vor hundert Jahren. Wenn wir Studierenden etwas beibringen wollen, müssen wir sie kennenlernen. Wenn das auch nicht individuell möglich ist, dann doch im statistischen Durchschnitt. Welche Kenntnisse können wir dieses Jahr voraussetzen? Welche Werkzeuge nutzen die Studierenden im nächsten Jahr? Wie ändert das unseren Job in der Zukunft?

Was machen Sie am liebsten mit Ihren Studierenden?

Lachen.

-

- New Teaching & Learning

-

10.08.2023 - Konzept geht auf: Co-Learning Spaces bei Studierenden beliebt!

Die Co-Learning Spaces sind eine sinnvolle Erweiterung des Raumportfolios der Universität Bielefeld. Dies zeigt auch eine Umfrage des Zentrums für Lehren und Lernen (ZLL).

Ein Beitrag von Melanie Fröhlich & Sarah HeideIm Wintersemester 2022/23 wurden an der Universität Bielefeld erstmalig Lernorte in Form von Co-Learning Spaces geschaffen und am 7. Dezember 2022 feierlich eröffnet. Dass die rund 150 neu geschaffenen studentischen Arbeitsplätze in Hallenlage (C0, V0) und auf der Galerie (V1) gut angenommen werden, konnten wir bereits beobachten. Über eine Umfrage wollten wir mehr darüber herausfinden, wie sie von Studierenden genutzt werden und welche weiteren Bedarfe sie noch haben. Zwischen dem 23.01. und dem 17.02.2023 wurde eine Erhebung mit 118 Teilnehmenden durchgeführt und so gleichermaßen die Vorlesungszeit als auch die vorlesungsfreie Zeit erfasst.

Konzept geht auf: Ein Ort für studentisches Co-Learning

Mit den neuen Co-Learning Spaces sollte das Raumportfolio der Universität Bielefeld gezielt erweitert und mehr Raum für Zusammenarbeit und spontanere Gruppentreffen geschaffen werden. Dieser Bedarf wurde von Studierenden immer wieder geäußert: Die buchbaren Diskussionsräume der Bibliothek sind bei studentischen Arbeitsgruppen sehr beliebt, aber auch regelmäßig ausgebucht. Arbeitsplätze auf der Galerie sind für Gruppen zwar verfügbar, aber insbesondere für längere Treffen nicht komfortabel genug. Durch Umwidmung leerstehender Ladenlokale und die frei gewordenen Räume des ehemaligen Pädagogischen Museums konnten Ende 2022 über das Projekt „Ausbau studentischer Lernorte“ die neuen Co-Learning Spaces eingerichtet werden.

Wie die Umfrage zeigt, werden die Co-Learning Spaces tatsächlich überwiegend zum gemeinsamen Arbeiten genutzt: Am meisten zu zweit (35,6%), aber auch zu dritt (27,1%) oder zu viert (18,6%) sind keine Ausnahmen. D.h. mehr als 80% nutzen den Raum in der Gruppe, aber auch einzelne Studierende (16,1%) suchen die Räume für ein Lernen in Gesellschaft auf.

Die neuen Lernräume sind zwischen den Angeboten der Bibliothek und den Plätzen der gastronomischen Angebote angesiedelt, also zwischen formell und informell. Dass dieses Konzept aufgeht, belegt die folgende Rückmeldung: „Ich mag die Co-Learning Spaces so gerne, weil es idealerweise nicht so laut ist wie z.B. im Westend, aber auch nicht so leise, wie in der Bibliothek“ (studentische*r Nutzer*in).

Zentral gelegen, gut sichtbar und leicht erreichbar

Zum Erfolg trägt sicherlich auch die zentrale Lage bei. Über die neuen Co-Learning Spaces muss nicht informiert werden. Die meisten Studierenden sind auf die neuen Räume durch das Vorbeigehen aufmerksam geworden (93,8%), da sie gut sichtbar in der Haupthalle des Hauptgebäudes liegen. Einige haben auch von Mitstudierenden von den Räumen erfahren (33,1%). Obwohl es ein großes und erfolgreiches Eröffnungsevent mit begleitenden Social-Media-Maßnahmen gab, wurden dadurch nur knapp 10% der Befragten auf die neuen Lernorte aufmerksam. Das zeigt die Schwierigkeit, Studierende gut über die Möglichkeiten studentischer Arbeitsplätze an der Universität zu informieren.

Die Nähe zu den Hörsälen ist auch ein Vorteil, der zur schnellen und leichten Erreichbarkeit beiträgt, wie ein Feedback zeigt: „Die Lernorte ermöglichen einem, Pausen im Stundenplan produktiv zu nutzen“ (studentische Nutzer*in). Bei der Suche nach geeigneten Arbeitsplätzen ist es auch ein Vorteil, auf einen Blick einschätzen zu können, ob noch Platz vorhanden ist. Ausweichoptionen stehen mit den angrenzenden Galeriearbeitsplätzen und auch in der nahegelegenen Bibliothek zur Verfügung.

Vielfältige Angebote erfüllen vielfältige Bedarfe

Bei der Ausstattung der Co-Learning Spaces wurde auf ein flexibles, komfortables und vielfältiges Mobiliar geachtet. Es gibt rollbare Tische, Sofas, Gruppennischen und Hochtische. Auch Stellwände und ergänzend Whiteboards sowie DTEN-Geräte. Studierende haben so die Möglichkeit mit wenig Aufwand das jeweils passende Arbeitssetting zu kreieren. Wie kommt die Ausstattung bei den Studierenden an? Am beliebtesten sind die Arbeitstische (83,1%), die mobilen Trennwände (61%) und die Gruppennischen (60,2%). Die Sofas werden ebenfalls oft genutzt (38,1%). In den Rückmeldungen wird auch deutlich, dass die Hochtische zwar seltener genutzt werden, aber dennoch einen Bedarf treffen, wie er beispielsweise im Wunsch nach „(m)ehr Gelegenheiten im Stehen/rückenschonend zu arbeiten“ zum Ausdruck kommt. Begrüßt wird auch die Möglichkeit, sich in den Gruppennischen zurückzuziehen oder durch die Trennwände geschütztere Zonen zu gestalten, bspw. „um anderen Menschen nicht so ausgesetzt zu sein“. Außerdem kam auch folgender Hinweis: „Für introvertiertere Menschen wie mich ist das eine große Erleichterung“. Ebenso wird es als „eine große Erleichterung“ erlebt „auf den weichen Sofas lernen zu können“, wie sich eine Person mit Schwerbehinderung äußert. Die vielfältigen Ausstattungsangebote machen Lernen somit in Ansätzen inklusiver.